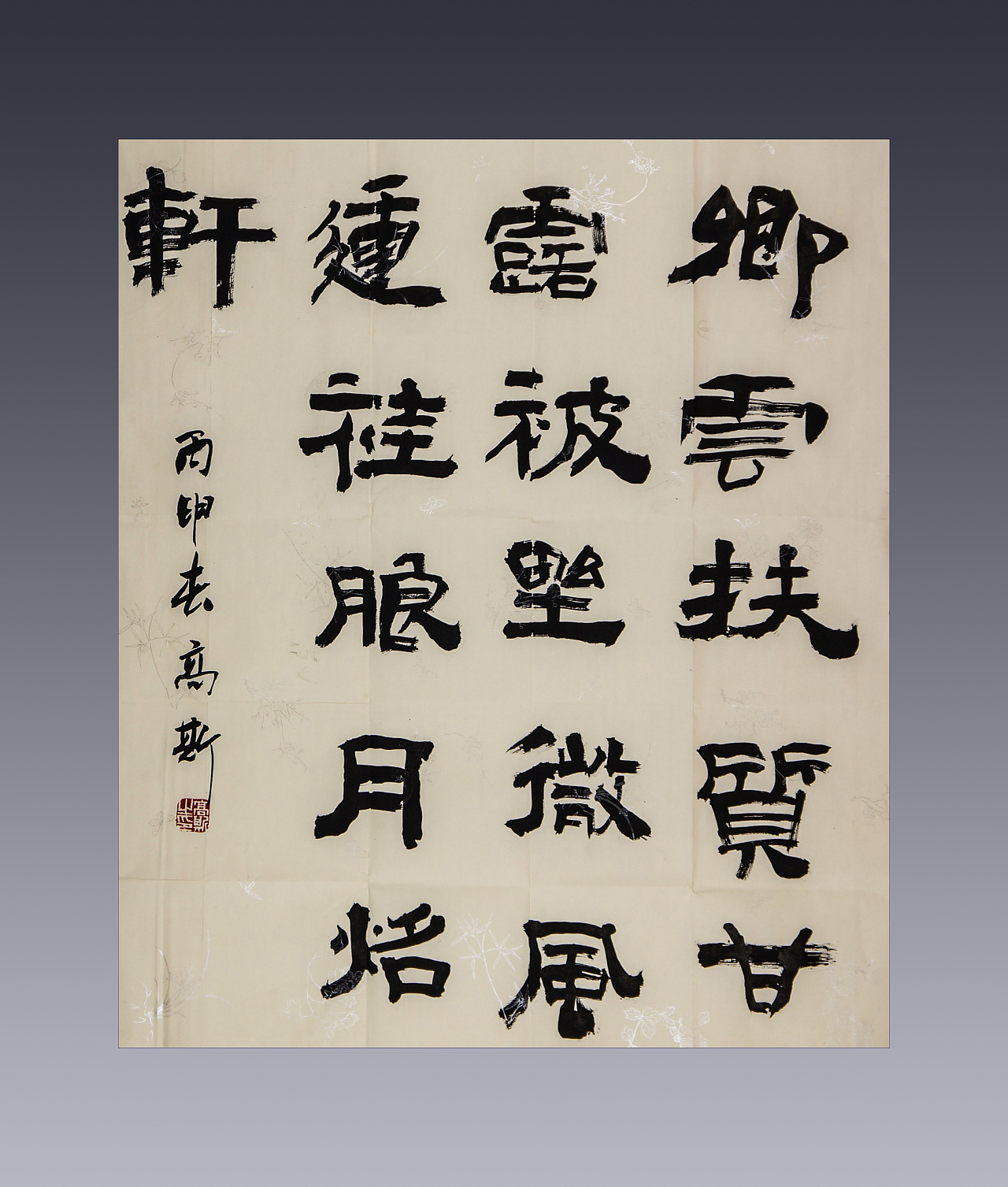

“韵”即作品之“意”,“神采”(与此对应,在绘画美学中,谢赫有“气韵”之说),它基于外在的笔墨形式,但又超越这一形式,是超然于有限物质形式的作品的内在精神,即然是内在精神,它们最终导源体是人的情感世界,在这里,以更本质的角度讲是魏晋文人“俯仰自得,游心太玄”(嵇康《赠秀才入军诗》)的超然心态;而唐人尚法中的“法”是指书法创作中存在的一种共通性,这种共通性不仅仅是唐书法风格独有,只是唐代书法对于技法的重视、研究和整理,树立了楷书法的最高典范,而使后人视“法”为唐代书风的主要特征。但是,当我们更为逼近晋唐的书法遗产时,会觉得“韵”的概括有些模糊与粗疏(这也许是中国古代美学体系难以避免的),它传达的或是一种不确切的大体印象,或只是对某一显眼特征的强调。而“法”也并不能完全概括唐代成熟的书风,张旭、怀素的狂草和悲愤的《祭侄稿》岂是“法”能完全容纳下的?如果我们对中国古代几千年艺文发展史和中国艺术不重逻辑性的思维方式有了解,还是可以得到这样的结论即“韵”和“法”大体把握住了晋唐时代内在的、特有的书法创作精神。如果愿意凭着对晋唐书法创作的印象进行联想,那么唐人的“法”透露着远比玄远的晋人更实在,更具体的一面,他们更努力,更投入于书法行为中,他们是有血有肉的,是可感可触的,不论是凛然端肃的楷书,或是炽热颠狂的草书。而晋人的“韵”则显得淡远,抽象,他们是清高超逸的,翩翩如神仙中人,显得简淡而有节制,跳动但却优雅,行书和草书是他们注定的选择。

“韵”即作品之“意”,“神采”(与此对应,在绘画美学中,谢赫有“气韵”之说),它基于外在的笔墨形式,但又超越这一形式,是超然于有限物质形式的作品的内在精神,即然是内在精神,它们最终导源体是人的情感世界,在这里,以更本质的角度讲是魏晋文人“俯仰自得,游心太玄”(嵇康《赠秀才入军诗》)的超然心态;而唐人尚法中的“法”是指书法创作中存在的一种共通性,这种共通性不仅仅是唐书法风格独有,只是唐代书法对于技法的重视、研究和整理,树立了楷书法的最高典范,而使后人视“法”为唐代书风的主要特征。但是,当我们更为逼近晋唐的书法遗产时,会觉得“韵”的概括有些模糊与粗疏(这也许是中国古代美学体系难以避免的),它传达的或是一种不确切的大体印象,或只是对某一显眼特征的强调。而“法”也并不能完全概括唐代成熟的书风,张旭、怀素的狂草和悲愤的《祭侄稿》岂是“法”能完全容纳下的?如果我们对中国古代几千年艺文发展史和中国艺术不重逻辑性的思维方式有了解,还是可以得到这样的结论即“韵”和“法”大体把握住了晋唐时代内在的、特有的书法创作精神。如果愿意凭着对晋唐书法创作的印象进行联想,那么唐人的“法”透露着远比玄远的晋人更实在,更具体的一面,他们更努力,更投入于书法行为中,他们是有血有肉的,是可感可触的,不论是凛然端肃的楷书,或是炽热颠狂的草书。而晋人的“韵”则显得淡远,抽象,他们是清高超逸的,翩翩如神仙中人,显得简淡而有节制,跳动但却优雅,行书和草书是他们注定的选择。  而到了唐代,则把晋代开创的“今体”书法进一步完善,唐初书法家对用笔和结体的深入探索,使书法完备起来,书法家可能具备更扎实的功底,更高超的技巧,欧褚颜柳四大楷书的典范以及张旭、怀素的狂草是书法史上楷书和草书创作的至高点。当然,楷书与草书最终成就于唐代,有其历史发展时间次序的客观原因。在唐代,被唐太宗确立为正宗的王羲之书风却随着盛唐的到来,也逐渐遭到质疑,玄宗时,张怀就批评右军草书“有女郎材,无丈夫气,不足贵。”唐初四家虞、欧、褚、薛大体不脱右军风貌,那么到了李邕书虽出于右军、体势已显宽博与雄强,中唐时,颜真卿在楷书上,张旭在草书上确立唐风,完成书风从优美到壮美的转变。统治者对书法的重视,使唐代书法的普及性提高了,技法的研究也随之兴盛与深入了,书法技术化的时代开始了,唐代出现了大批专门研究技法的书,所谓折钗股、屋漏痕、锥画沙等揭示用笔奥妙的比喻都源于唐代,这都促进唐代书法法度的完备。而唐代的尚碑风气既给大字楷书提供了用武之地,同时也对技法提出了更高的要求,法度之森严到欧阳询手中甚至达到“不可一笔移易”的程度,供人瞻仰的庙堂碑刻自然需要端严肃正,只是唐人的开阔与豪迈并没有为法度所制约,他们的浪漫与奔放也没有因法度而受到束缚。而到了颜真卿,唐书法谨严的技法与深沉朴厚的风格结合一体,焕发出迥异于晋二王气韵的新气象,颜楷用笔沉实宽厚,而不凝滞笨重,结体宽阔宏博而不松懈零散,东坡曾讥之如:“田间农夫,叉手并脚”。这是笑颜字没有闲雅之气,而恰恰是颜体的平朴浑厚才把右军以来的秀媚书风一扫而净,这正是颜真卿敢于以“俗”破“雅”的可贵之处,而中唐后期的柳公权进一步造就了完美的楷书——柳体,他把右军的俊美与颜书的刚健融于一体,米芾斥其为“丑怪恶札之祖”,是说他过于精美,过于用力营造,再也不给人发挥的余地,有“极力造作”的意思,殊不知这其实是柳公权的高明与过人之处。

而到了唐代,则把晋代开创的“今体”书法进一步完善,唐初书法家对用笔和结体的深入探索,使书法完备起来,书法家可能具备更扎实的功底,更高超的技巧,欧褚颜柳四大楷书的典范以及张旭、怀素的狂草是书法史上楷书和草书创作的至高点。当然,楷书与草书最终成就于唐代,有其历史发展时间次序的客观原因。在唐代,被唐太宗确立为正宗的王羲之书风却随着盛唐的到来,也逐渐遭到质疑,玄宗时,张怀就批评右军草书“有女郎材,无丈夫气,不足贵。”唐初四家虞、欧、褚、薛大体不脱右军风貌,那么到了李邕书虽出于右军、体势已显宽博与雄强,中唐时,颜真卿在楷书上,张旭在草书上确立唐风,完成书风从优美到壮美的转变。统治者对书法的重视,使唐代书法的普及性提高了,技法的研究也随之兴盛与深入了,书法技术化的时代开始了,唐代出现了大批专门研究技法的书,所谓折钗股、屋漏痕、锥画沙等揭示用笔奥妙的比喻都源于唐代,这都促进唐代书法法度的完备。而唐代的尚碑风气既给大字楷书提供了用武之地,同时也对技法提出了更高的要求,法度之森严到欧阳询手中甚至达到“不可一笔移易”的程度,供人瞻仰的庙堂碑刻自然需要端严肃正,只是唐人的开阔与豪迈并没有为法度所制约,他们的浪漫与奔放也没有因法度而受到束缚。而到了颜真卿,唐书法谨严的技法与深沉朴厚的风格结合一体,焕发出迥异于晋二王气韵的新气象,颜楷用笔沉实宽厚,而不凝滞笨重,结体宽阔宏博而不松懈零散,东坡曾讥之如:“田间农夫,叉手并脚”。这是笑颜字没有闲雅之气,而恰恰是颜体的平朴浑厚才把右军以来的秀媚书风一扫而净,这正是颜真卿敢于以“俗”破“雅”的可贵之处,而中唐后期的柳公权进一步造就了完美的楷书——柳体,他把右军的俊美与颜书的刚健融于一体,米芾斥其为“丑怪恶札之祖”,是说他过于精美,过于用力营造,再也不给人发挥的余地,有“极力造作”的意思,殊不知这其实是柳公权的高明与过人之处。  晋朝在艺术思想上最具特色的是玄学,在晋代不顾信义,你死我活的现实斗争中,儒学的纲常伦理充分暴露了它的无力与虚伪,道家思想中对人世黑暗和人生痛苦的批判,以及对现实精神的超越就成了士人寻求个体合法性的精神资源,人物品藻获得社会的认可,思想的和声望的追求促进了清谈风行,清谈又促进了玄学的发展,玄学和清谈同时造就了早慧通脱的晋代士人,玄学的核心在于重个性、求自由,郭象和向秀对老庄的重新解释奠定了玄学的理论基础,郭向认为“任自然,越名教”是合理的,王弼进一步发挥为“应物而无累于物”。而晋士族在奢侈的生活,潇洒风流的风姿背后掩盖的是颓废,在精神上他们既没有建安士人的慷慨,又缺乏唐人的刚健,当然他们确实创造了优美,在永嘉溃败后,集体经历了一次大逃亡,山清水秀的江南,滋养了士人的精神,晋人的放纵在这里精细化了,雅化了,南北对峙局面倒有利于士人向内心去寻找精神的慰藉,追求一种更脱俗的人生理想,反映在书法上,通过直观、感性、体悟式,而非西方的重逻辑、重理性的方式来进行书法创作,进行审美活动,在这里生命的张扬与人生的虚无获得了一种奇妙的融合,这也呈现了东晋时佛玄合流的倾向,在士人尽情享受生命之外,又看到了生命背后的虚无,《兰亭叙》对行乐盛况的欣赏与对生命虚无的玄思是紧紧交融在一起的。晋人书法中的风韵与他们的生活是一体的,同位的。简淡流美的书风是由晋代士人追求精神上自由的理想境界催生的,是丧失社会关怀的贵族在追求个人闲适与通脱,企望不滞于物的努力的物质显现。

晋朝在艺术思想上最具特色的是玄学,在晋代不顾信义,你死我活的现实斗争中,儒学的纲常伦理充分暴露了它的无力与虚伪,道家思想中对人世黑暗和人生痛苦的批判,以及对现实精神的超越就成了士人寻求个体合法性的精神资源,人物品藻获得社会的认可,思想的和声望的追求促进了清谈风行,清谈又促进了玄学的发展,玄学和清谈同时造就了早慧通脱的晋代士人,玄学的核心在于重个性、求自由,郭象和向秀对老庄的重新解释奠定了玄学的理论基础,郭向认为“任自然,越名教”是合理的,王弼进一步发挥为“应物而无累于物”。而晋士族在奢侈的生活,潇洒风流的风姿背后掩盖的是颓废,在精神上他们既没有建安士人的慷慨,又缺乏唐人的刚健,当然他们确实创造了优美,在永嘉溃败后,集体经历了一次大逃亡,山清水秀的江南,滋养了士人的精神,晋人的放纵在这里精细化了,雅化了,南北对峙局面倒有利于士人向内心去寻找精神的慰藉,追求一种更脱俗的人生理想,反映在书法上,通过直观、感性、体悟式,而非西方的重逻辑、重理性的方式来进行书法创作,进行审美活动,在这里生命的张扬与人生的虚无获得了一种奇妙的融合,这也呈现了东晋时佛玄合流的倾向,在士人尽情享受生命之外,又看到了生命背后的虚无,《兰亭叙》对行乐盛况的欣赏与对生命虚无的玄思是紧紧交融在一起的。晋人书法中的风韵与他们的生活是一体的,同位的。简淡流美的书风是由晋代士人追求精神上自由的理想境界催生的,是丧失社会关怀的贵族在追求个人闲适与通脱,企望不滞于物的努力的物质显现。

服务热线

服务热线